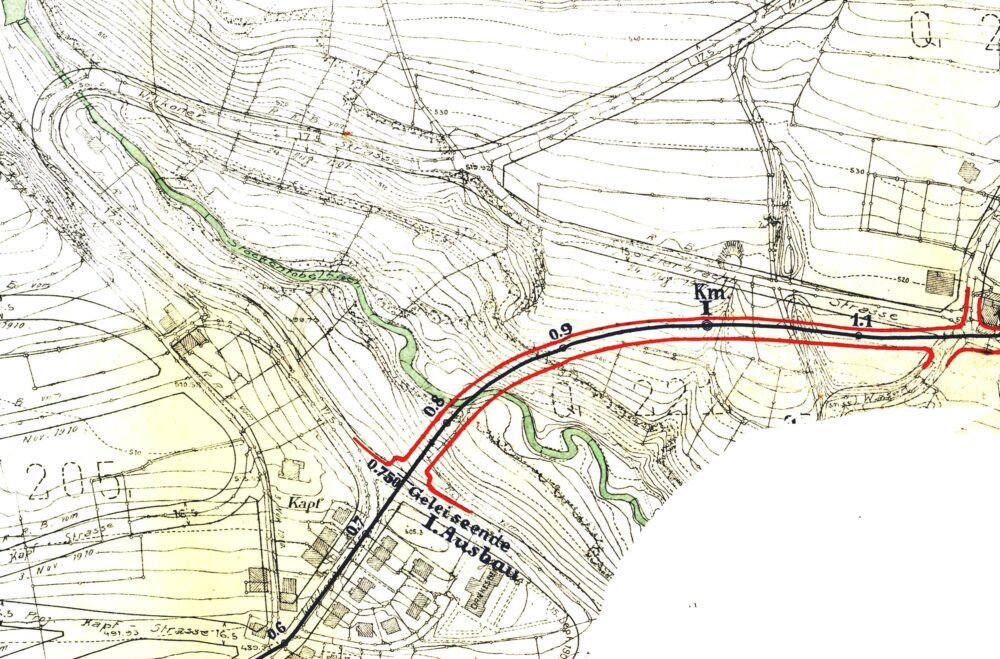

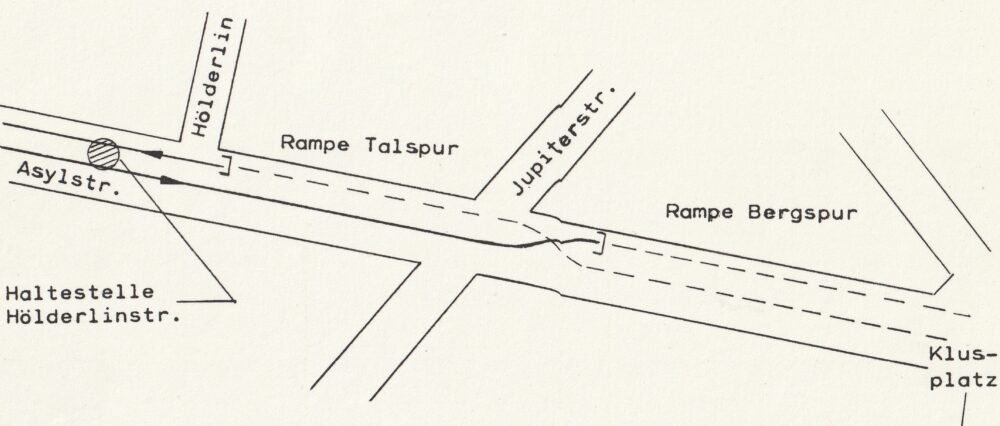

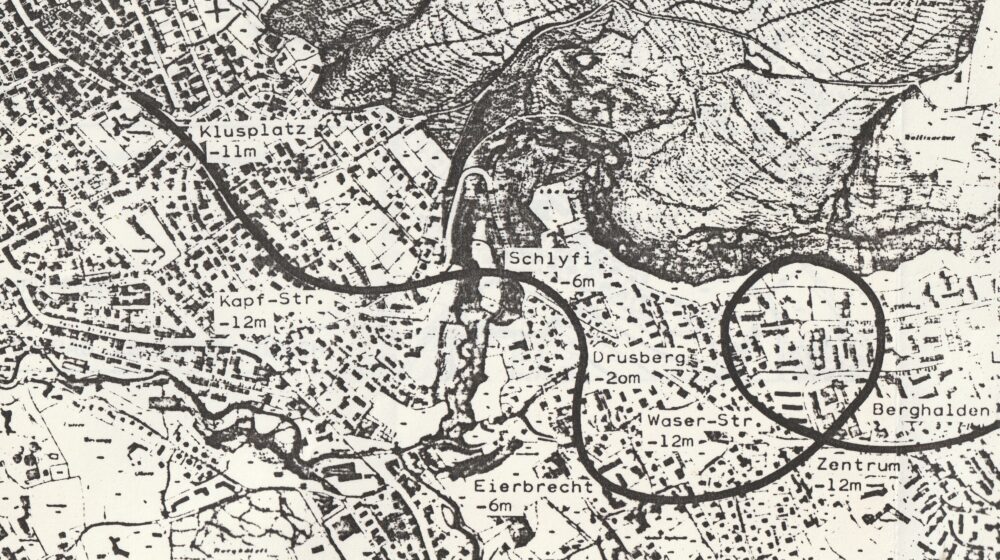

Gedrängt durch Vorstösse im Gemeinderat ergriff hierauf der Stadt die Initiative. Ein Projektierungskredit wurde bewilligt, um mögliche Varianten zu prüfen. Eine oberirdische Führung auf der Witikonerstrasse kam von vornherein nicht in Frage: zu wenig Platz, zu einschneidend die Behinderungen des Verkehrs während der Bauzeit. Die von den beauftragten Ingenieurbüros ausgearbeiteten Varianten empfahlen die unterirdische Führung mit Linksverkehr, um ‒ wie beim Schwamendingen Tunnel ‒ die Zwischenstationen mit Mittelperrons bauen zu können. Unterhalb des Klusplatzes sollten die Gleise abgesenkt, die Wendeschleife aufgehoben, allenfalls beim Stöckentobel eine neue Wendemöglichkeit errichtet werden. Eine der Varianten sah auch eine Haltestelle im tiefer liegenden Quartierteil Eierbrecht vor. Um die angestrebte Höchststeigung von 70‰ nicht zu überschreiten, war für die Fortsetzung nach Witikon ein Kehrtunnel nötig. Doch hatte das Tram-Kehrtunnel wegen der höheren Bau- und Betriebskosten schlechte Karten. Die andern Varianten wählten eine direktere Linie und sahen die Erschliessung der Eierbrecht per Schrägaufzug oder Quartierbus vor. (Die Eierbrecht wurde 1989 tatsächlich durch die Quartierbus-Linie 36 erschlossen, aber Ende 1991 wurde die Linie wieder eingestellt ‒ mangels Frequenzen.)