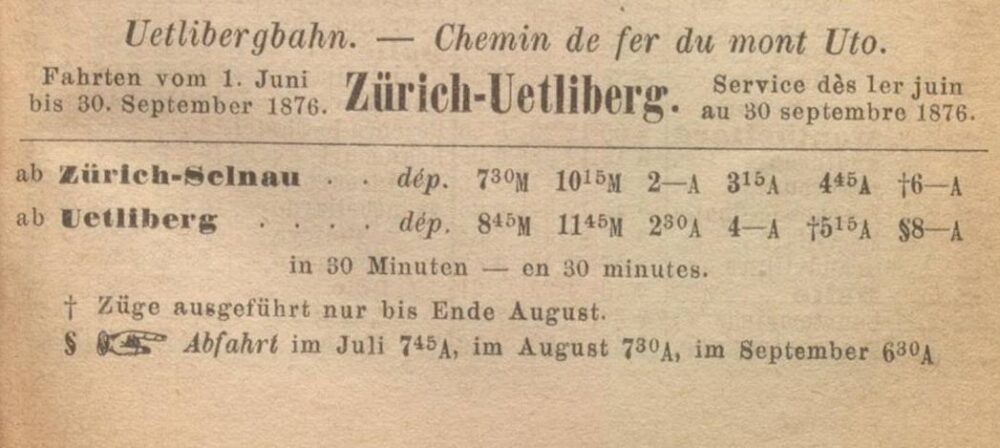

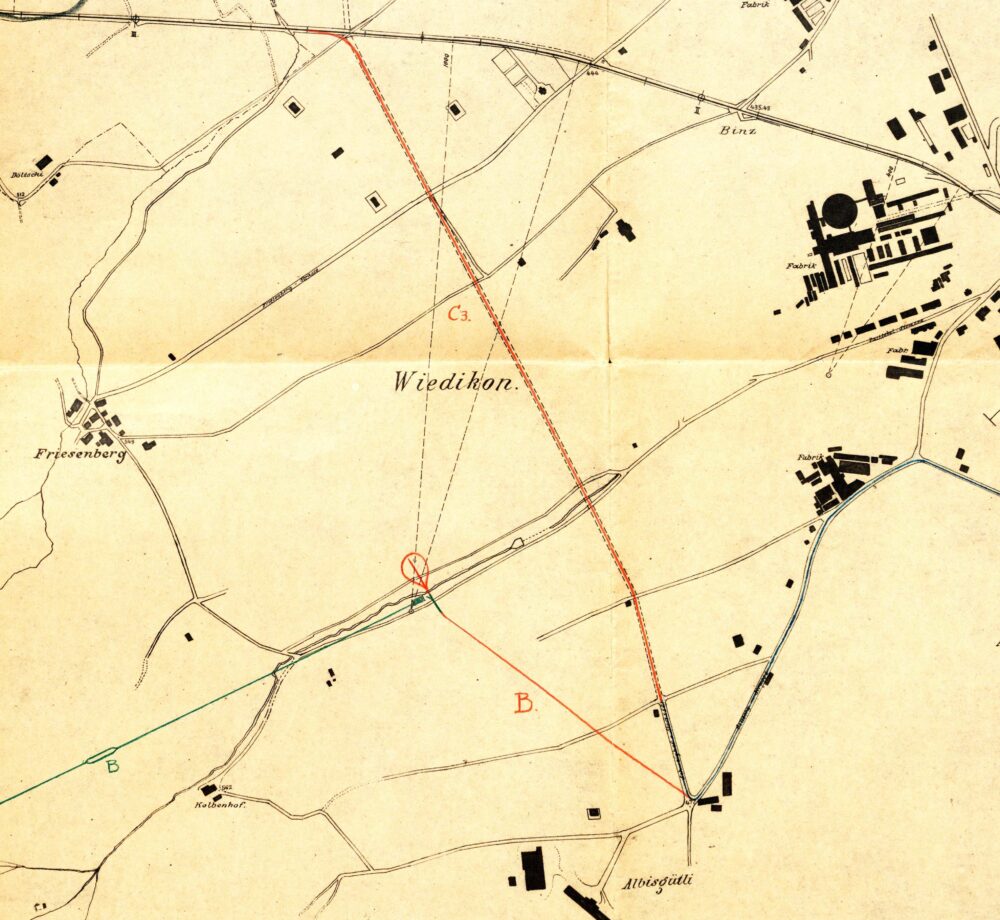

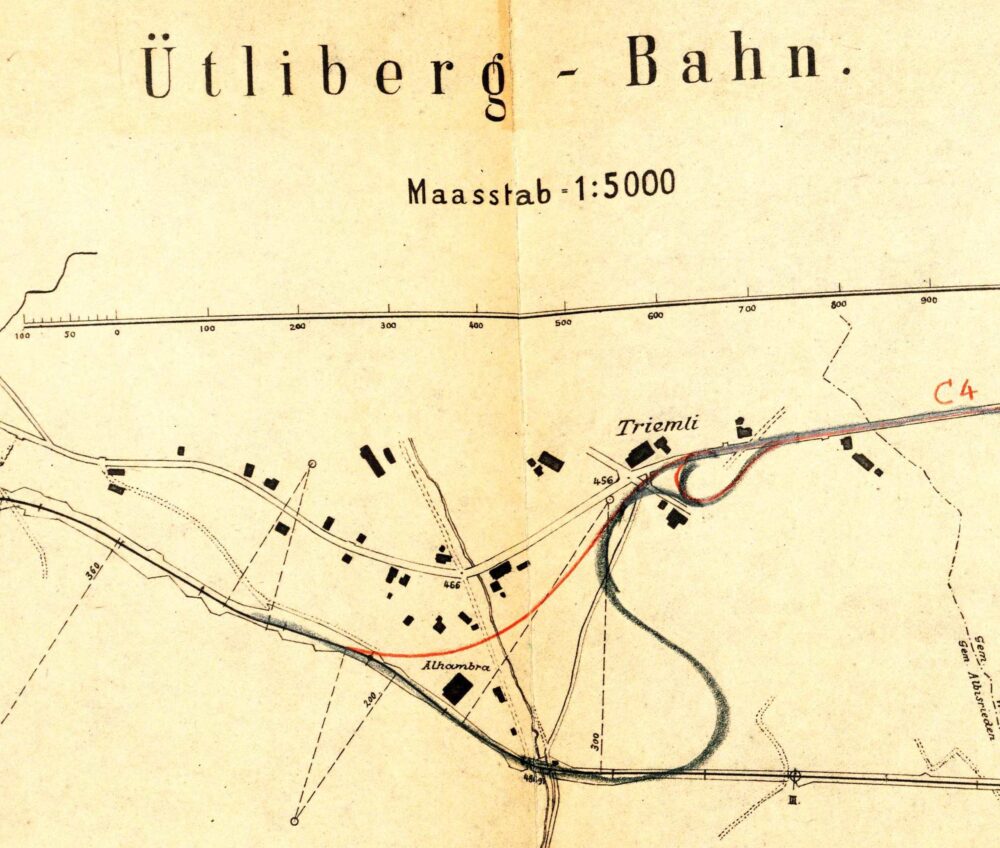

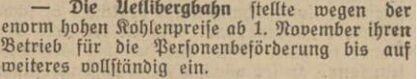

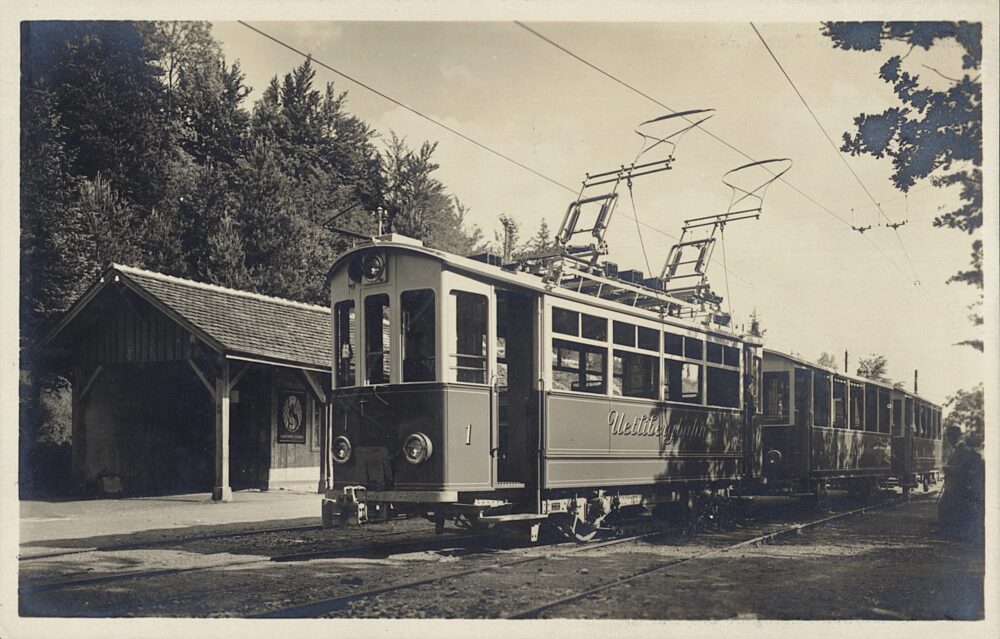

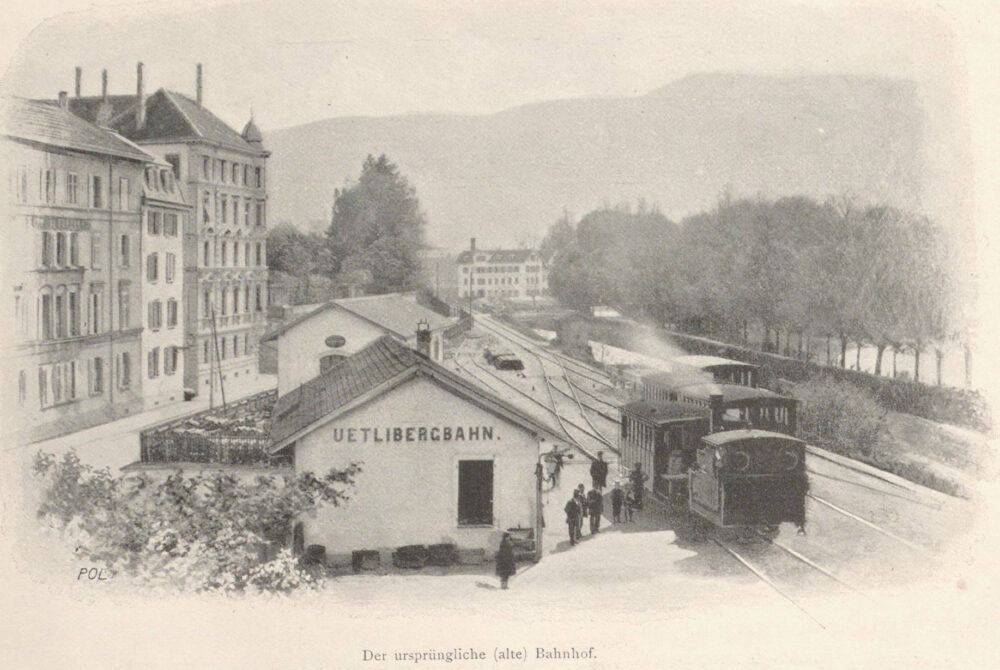

Im Mai 1875 ‒ das war 7 Jahre vor dem Rösslitram ‒ dampften die ersten Züge vom Selnau auf den Zürcher Hausberg. Die Bahn wurde, wie damals üblich, in Normalspur angelegt und ist mit einer Maximalsteigung von 79 Promille die steilste normalspurige Adhäsionsbahn des Landes. Zunächst verkehrten die Züge gewissermassen als Schnellzüge ‒ ohne Halt. Eine Zwischenstation gab es erst nach zwei Jahren auf der Waldegg. Weil diese sich auf die Frequenzen günstig auswirkte, wurde ein Jahr später auch in der Binz eine Haltestelle errichtet, welche den Namen «Wiedikon» erhielt. (Die Nordostbahn-Station an der Linie Zürich‒Thalwil hiess zu dieser Zeit «Wiedikon-Aussersihl».) Anlässlich der Eingemeindung 1893 wurde die Station in «Zürich-Binz» umgetauft. Triemli bekam erst 1917 eine Haltestelle.